新鲜 / 健康 / 便利 / 快速 / 放心

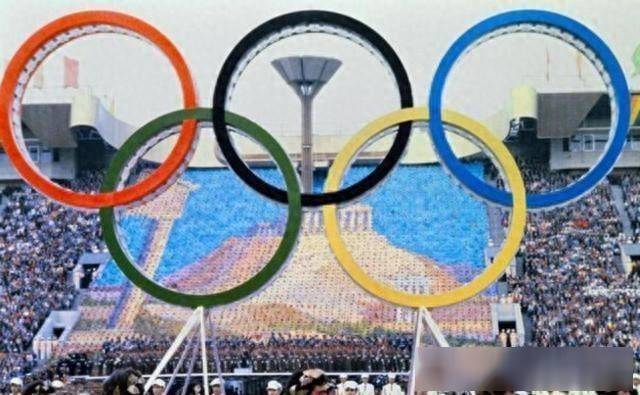

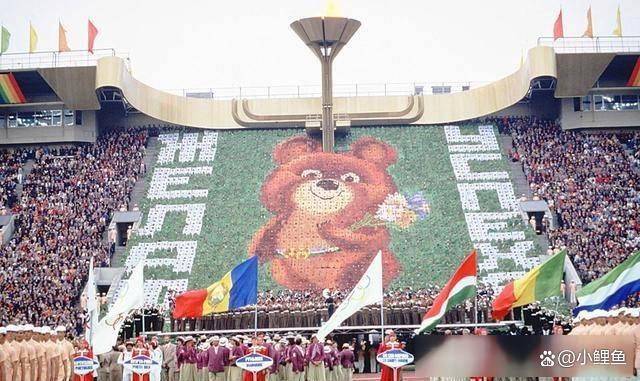

1980年的盛夏时节,苏联吸引了全世界的目光。莫斯科,这座承载着苏联荣耀与权力象征的城市,由于第22届奥运会的举办而成为全球瞩目的焦点。在克里姆林宫的规划里,此次奥运会绝非仅是一场体育盛会,更是一次对苏联国家形象的全方位呈现。然而结果却颇具讽刺意味——耗费近90亿美元(约合594亿人民币)、历经数年精心筹备的奥运会,最终沦为一场冷冷清清的“单人演出”:60多个国家宣称,华体会官网中国和美国这两大体育强国都未现身,参赛运动员总数还不到5200人。原本所设想的热闹场面,最终只剩下空旷场馆中孤单的身影 。

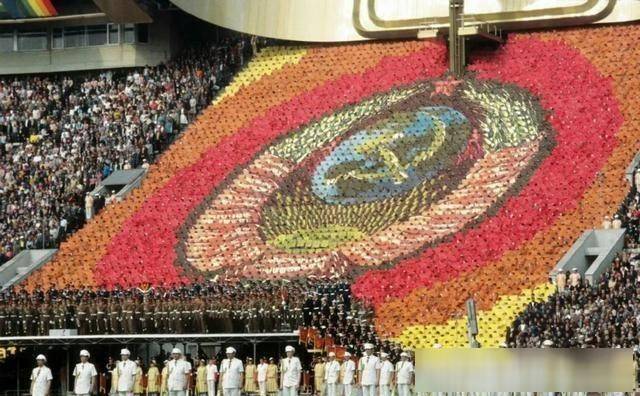

苏联对这届奥运会寄予了怎样的厚望?直白来讲,他们将此次赛事视作一场政治盛宴。冷战阶段,美苏两大阵营暗中较劲、明里争斗,苏联企图借助这届奥运会,向全世界展示自身实力,从而实现一场漂亮的逆转。为了这场盛会,苏联投入大量资金精心筹备了数年:斥资40亿美元新建了一批场馆,奥运村的奢华程度更是超乎想象——官方披露,当时储备的肉类和水果数量均以万吨为单位,就怕来访的宾客有任何不满之处 。

然而,一场战争直接将这个投入巨大、承载着高度期待的奢华方案彻底颠覆。1979年末,苏联以极快的速度出兵阿富汗,推翻了阿明政权。这场原本计划速战速决的战争,却成了苏联自己给自己挖的“陷阱”。并且这一行为,直接激怒了国际社会。美国总统吉米·卡特发起了针对苏联的全面行动,还号召整个自由世界不要参与莫斯科奥运会 。

最后,总计60多个国家宣称予以响应并,原本打算参赛的120多个国家,最终实际出现在赛场上的还不到半数。美国不参加大家或许能够预料到,不过关键在于,中国也投身到了此次行动当中。而更具戏剧性色彩的是,部分国家的运动员即便来到了赛场,然而比赛所使用的旗帜与国歌却直接替换成了奥运旗帜和奥运会主题曲。这场“专为苏联打造的奥运会”,变成了全球“去苏联化”的一个标志性事件 。

国际政治冲突所产生的后果,使得赛事陷入了前所未有的冷清局面。在本届奥运会上,运动员人数锐减至刚超过5200人。这一数字究竟处于何种水平呢?与1972年慕尼黑奥运会的8000多人相比,减少了将近35%。并且,在参与的80多个国家里,有不少是苏联的紧密盟友,其中一些国家甚至是依靠苏联的援助才得以勉强参赛 。

更为窘迫的是,开赛之时,许多场馆的空位多得令人难以置信。在一些比赛项目的看台上,观众数量竟比工作人员还要少。特别是在游泳、举重这类原本观赛人数就不多的比赛项目中,甚至临时调来了一些军人和工厂员工来“充数”,免得在电视转播中显得太过难看。

运动员们也着实艰难:部分参赛选手在竞赛之际,就连对手都未能全员到齐。就拿田径这类赛事来说,由于顶尖选手大多来自欧美发达国家,几乎全都没有参赛 。

很明显,在场的这些人在一定程度上遭到了外界的孤立,而且他们也能体会到参加这样一场残奥会的无奈。失去友谊与竞争这两种情况交织在一起,注定这场赛事不会顺利。

除了那令人心疼的空荡场馆,苏联为这场“政治秀”还付出了实实在在的金钱成本。为举办莫斯科奥运会,苏联官方总计投入近90亿美元(按照当时1美元约等于6.6卢布的汇率换算),其中有40亿美元直接用于修建场馆。要晓得,当时苏联的轻工业早就存在诸多问题,许多民生用品严重匮乏。为确保奥运会能够顺利开展,苏联甚至削减了基础日用品的进口量,优先保障赛事筹备和食品供应。最终,经济结构的失衡加快了社会矛盾的爆发。

奥运会落下帷幕后,苏联国内民众的批评如潮水般涌来。很多人严厉斥责政府耗费宝贵资金建造了大量“闲置楼宇”,这给民众带来的并非荣耀,而是深深的耻辱。“哪怕你场馆建造得再出色,只要没有观众,这些都不过是毫无用处的摆设。”类似这样的言论在当时的苏联极为常见 。

就美国而言,情形截然不同。由于没能获得莫斯科奥运会的举办权,四年之后,美国举办了1984年洛杉矶奥运会。自始至终,美国都以“商业化”为核心进行运作,这届奥运会不仅实现了盈利,更成为体育赛事盈利模式的经典范例。与之相比,苏联则显得极为失败 。

苏联在奥运会上遭遇重创,而阿富汗战争更是成为拖垮这个超级大国的关键因素。起初,苏联以闪电突袭赢得了短暂的胜利,然而阿富汗复杂的地形以及民众的抗争,使苏联逐渐陷入一场长期的消耗战。更为棘手的是,美国暗中向阿富汗抵抗组织提供武器,这些游击队成了苏联军队最为头疼的存在 。

战争使苏联承受了极为高昂的资源成本。在长达10年期间,华体会官网苏联于阿富汗折损了将近1.5万名士兵,受伤或终身残疾的士兵数量是阵亡人数的十倍之多。经济状况更是每况愈下,长期的军费支出令苏联经济入不敷出。而1980年奥运会投入的巨额资金,成为压垮骆驼的最后一根稻草 。

1989年,当苏联最终从阿富汗撤离军队时,阿富汗已然沦为一个战火纷飞之地。更为不妙的是,诸多阿富汗本土的游击队在后来逐渐发展成为以和基地组织为主要代表的极端势力,这对后续的世界局势产生了意义深远的影响 。

如今再回顾1980年的莫斯科奥运会,不难发现,它绝非仅仅是一场失败的体育盛会,实则是冷战思维下的产物。苏联试图借助体育彰显自身的强大,然而奥林匹克精神所强调的是和平与团结,并非政治对抗。当战争的阴霾笼罩在运动员们头顶时,奥运会原本的意义早已消失殆尽。

同样需要反思的还有苏联对资源的错误判断:一味热衷于形象工程与战争方面的投入,却对民众的实际需求毫不关注。经济失衡,社会矛盾不断积累,最终致使苏联在 1991 年走向解体,这无疑是一个大国追求荣耀却丢掉根基的典型事例 。

现实向我们昭示,体育可能会因政治的介入而黯然失色,而国家或许会因过度追求面子而丧失内在的实质。1980 年的莫斯科奥运会,恰恰是这场错失了和平与团结契机的典型象征。

当下,于莫斯科所建造的众多奥运场馆,大多已遭废弃,沦为苏联时代的遗迹。或许,这些残败的建筑会让我们意识到,追求一时的荣耀,最终往往会留下长久的惋惜。而将奥林匹克精神铭记于心,或许便是对那段历史最为恰当的总结 。返回搜狐,查看更多